As novas diretrizes da SBC

Uma edição especial com todas as novidades das diretrizes brasileiras de 2025

É, meu caro Dozer… A SBC que tinha um padrão de publicar as diretrizes “pingadas” ao longo do ano (ou de alguns anos…), dessa vez encarnou um espírito europeu e lançou TUDO de vez no seu congresso.

E quando eu digo “tudo de vez” foi TUDO DE VEZ: teve FA, DAC, HAS, dor torácica aguda, dislipidemia (vai sobrar nada para os próximos anos rs).

Estamos prontos para fazer o melhor do nosso poder de síntese e trazer apenas as principais novidades em cada uma delas (maiores detalhes em Primes futuras).

Porém, há grandes chances que ainda assim não caiba tudo no seu e-mail, então prepare-se para clicar nos … ao final rs.

A diretriz de HAS e a polêmica do 12x8.

Antes de qualquer coisa, precisamos encarar o “elefante na sala”.

Seguindo a tendência já adotada pelas diretrizes europeia e americana, a SBC também passou a ser mais rígida no controle da PA, introduzindo o conceito de pré-hipertensão para valores de PAS entre 120–139 mmHg e/ou PAD entre 80–89 mmHg.

Prato cheio para a mídia bagunçar a cabeça dos nossos pacientes rs.

Acalme seu coraçãozinho: ninguém vai começar a tomar remédio com 120x80 mmHg. A ideia é apenas identificar precocemente quem tem risco aumentado e estimular mudanças no estilo de vida para prevenir a progressão para hipertensão.

O diagnóstico de hipertensão continua baseado em valores ≥ 140x90 mmHg. Já a introdução de tratamento medicamentoso pode ser considerada a partir de ≥ 130x80 mmHg em pacientes de alto risco cardiovascular, caso não haja sucesso com medidas não farmacológicas após três meses.

Outro ponto importante: a estratificação de risco agora segue o modelo da diretriz de dislipidemia, adotando o escore PREVENT (alto risco = ≥ 20% em 10 anos).

Quanto às metas, o alvo é claro: < 130x80 mmHg para a maioria dos pacientes.

E tem mais:

A antiga preocupação com a curva J em pacientes com DAC caiu por terra. Se o paciente estiver assintomático, não há motivo para reduzir ou suspender a medicação só porque a PA está < 120x70 mmHg.

A diretriz também reforça a adoção sistemática de MAPA e MRPA para diagnóstico e seguimento, evitando tanto falsos-positivos (hipertensão do avental branco) quanto falsos-negativos (hipertensão mascarada), e a preferência pelo aparelho automático nas aferições de consultório.

Pela primeira vez, há um capítulo específico para a realidade do SUS, reconhecendo que 75% dos hipertensos no Brasil são tratados na atenção primária.

O futuro é hoje! Tem capítulo também sobre os wearables e telemonitoramento no controle da PA.

A diretriz de Dislipidemias: a consolidação da Lp(a) e do não-HDL

Saímos da pressão e vamos direto para o colesterol.

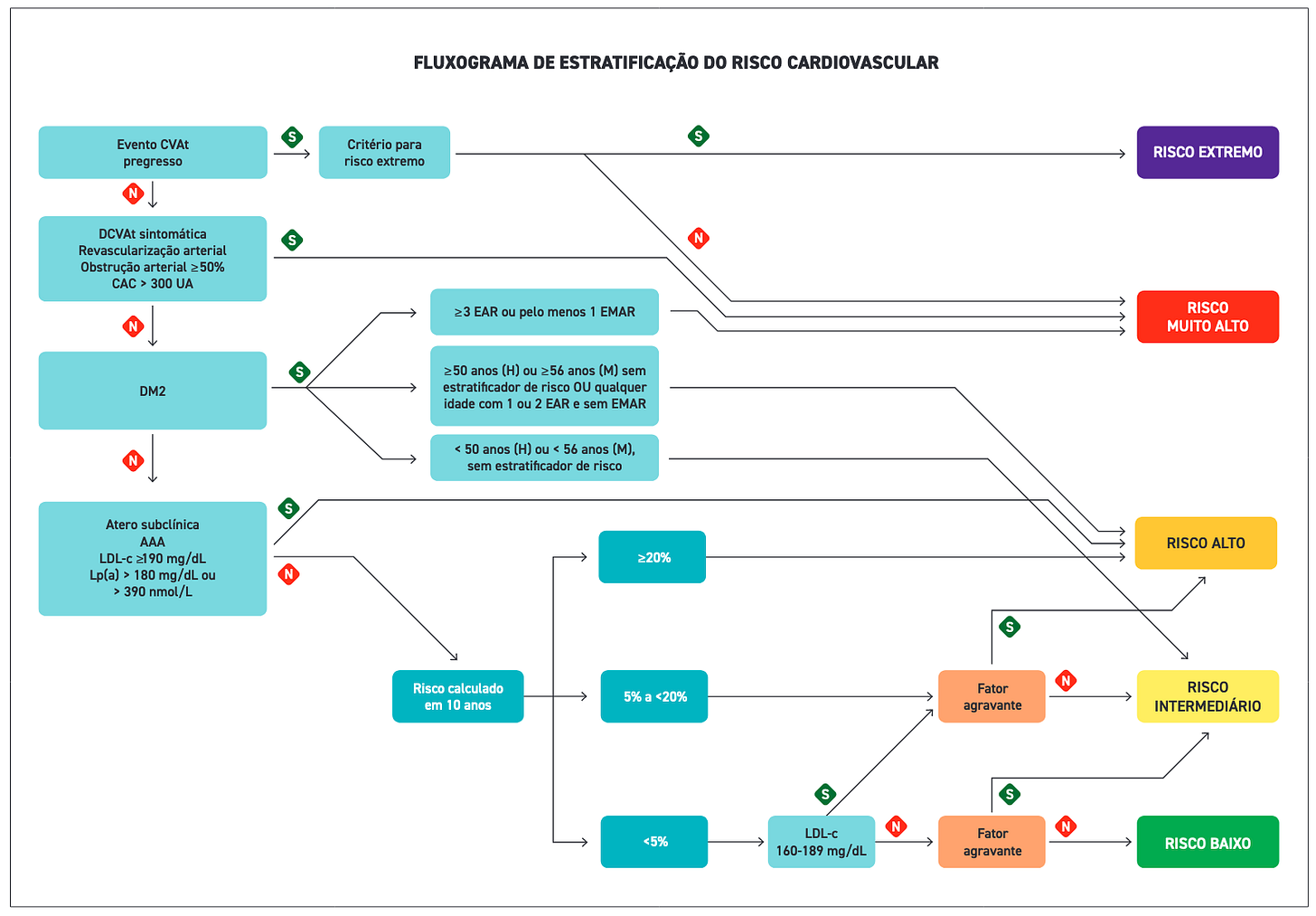

Se a diretriz de HAS apertou o cerco no diagnóstico precoce e nas metas de controle, a de dislipidemias segue a mesma linha: olhar mais amplo para o risco cardiovascular global, integração com novos escores e metas mais rígidas.

Em uma diretriz que parece ter sido escrita em conjunto com a europeia (que discutimos há poucas semanas), observamos a consolidação da lipoproteína(a) como importante estratificador de risco adicional. A recomendação é a mesma: dosar em algum momento da vida, já que valores elevados impactam no risco cardiovascular independente do perfil lipídico clássico.

Alguns nomes menos discutidos também ganharam importância. O não-HDL passa a ser considerado meta coprimária junto com o LDL-c, sendo particularmente útil na estimativa da quantidade de lipoproteínas aterogênicas circulantes em indivíduos com triglicérides > 150 mg/dL. Já a ApoB entra como meta secundária, quando disponível.

Para estratificação de risco, a diretriz alinha-se à de HAS e adota o escore PREVENT (bem que podiam montar uma calculadora online brasileira como tínhamos com a de risco cardiovascular, né?! Fica a dica!).

Mas não para por aí: agravantes clínicos (história familiar, doenças inflamatórias, adiposidade e esteatose hepática, PCR US, menopausa precoce etc.) podem levar à reclassificação de risco. Nos casos em que ainda restam dúvidas, especialmente em risco intermediário, o escore de cálcio coronariano e outros exames de imagem podem ser considerados.

📝 As metas ficam assim:

Baixo risco: LDL-c: < 115 mg/dL (redução ≥ 30%) e Não-HDL-c: < 145 mg/dL;

Risco intermediário: LDL-c: < 100 mg/dL (redução ≥ 30%) e Não-HDL-c: < 130 mg/dL;

Alto risco: LDL-c: < 70 mg/dL (redução ≥ 50%) e Não-HDL-c: < 100 mg/dL;

Muito alto risco: LDL-c: < 50 mg/dL (redução ≥ 50%) e Não-HDL-c: < 80 mg/dL;

Risco extremo: LDL-c: < 40 mg/dL (redução ≥ 50%) e Não-HDL-c: < 70 mg/dL;

Esses últimos são os pacientes com histórico de múltiplos eventos cardiovasculares ateroscleróticos maiores ou 1 evento cardiovascular aterosclerótico maior + ≥ 2 condições de alto risco.

⚠️ E atenção: ganha força a ideia de terapia combinada precoce (estatinas + ezetimiba e, se necessário, ácido bempedoico e iPCSK9) já como estratégia inicial em pacientes de maior risco, para acelerar o alcance das metas.

A diretriz de Fibrilação Atrial: não é mais só uma “arritmiazinha”

Depois de falar da pressão e do colesterol, chegamos à arritmia que reina nos consultórios e UTIs: a fibrilação atrial (FA).

Se há poucos anos ela recebia pouca atenção clínica, restrita basicamente ao controle de frequência e anticoagulação, hoje entendemos seu impacto prognóstico, na qualidade de vida e até como fator fisiopatológico na insuficiência cardíaca, a partir do conceito de cardiomiopatia atrial fibrótica.

A partir desse conceito, a FA deixa de ser vista apenas como consequência das comorbidades e passa a ser entendida também como uma doença estrutural própria do átrio.

Alterações na arquitetura e na matriz intersticial, associadas à fibrose e ao desarranjo das fibras, criam um substrato altamente vulnerável a focos ectópicos e circuitos de reentrada, capazes de sustentar a arritmia mesmo na ausência do gatilho inicial.

Esse ambiente é ainda mais favorecido pela dilatação atrial, pelo remodelamento elétrico e pelo desequilíbrio autonômico, que ampliam a vulnerabilidade do átrio. O resultado é o caráter progressivo da FA, com evolução de formas paroxísticas para persistentes em até 25% dos pacientes ao longo de 5 anos.

O diagnóstico segue firmando-se no eletrocardiograma, com registro de pelo menos 30 segundos, mas a diretriz valoriza cada vez mais a triagem em grupos de risco e a detecção precoce com monitores prolongados, dispositivos implantáveis e até wearables. A partir daí distingue-se:

FA clínica: documentada em ECG, com ou sem sintomas;

FA subclínica: identificada por dispositivos.

Na estratificação tromboembólica, em concordância com a mudança na diretriz europeia do ano passado, sai de cena o CHA₂DS₂-VASc e entra o CHA₂DS₂-VA, retirando o sexo feminino como fator isolado de risco.

A anticoagulação permanece centrada nos DOACs como primeira escolha, deixando os antagonistas da vitamina K apenas para estenose mitral significativa e próteses mecânicas, e a diretriz reforça a possibilidade de oclusão do apêndice atrial esquerdo em situações de contraindicação ou falha na terapia anticoagulante (classe de recomendação IIa).

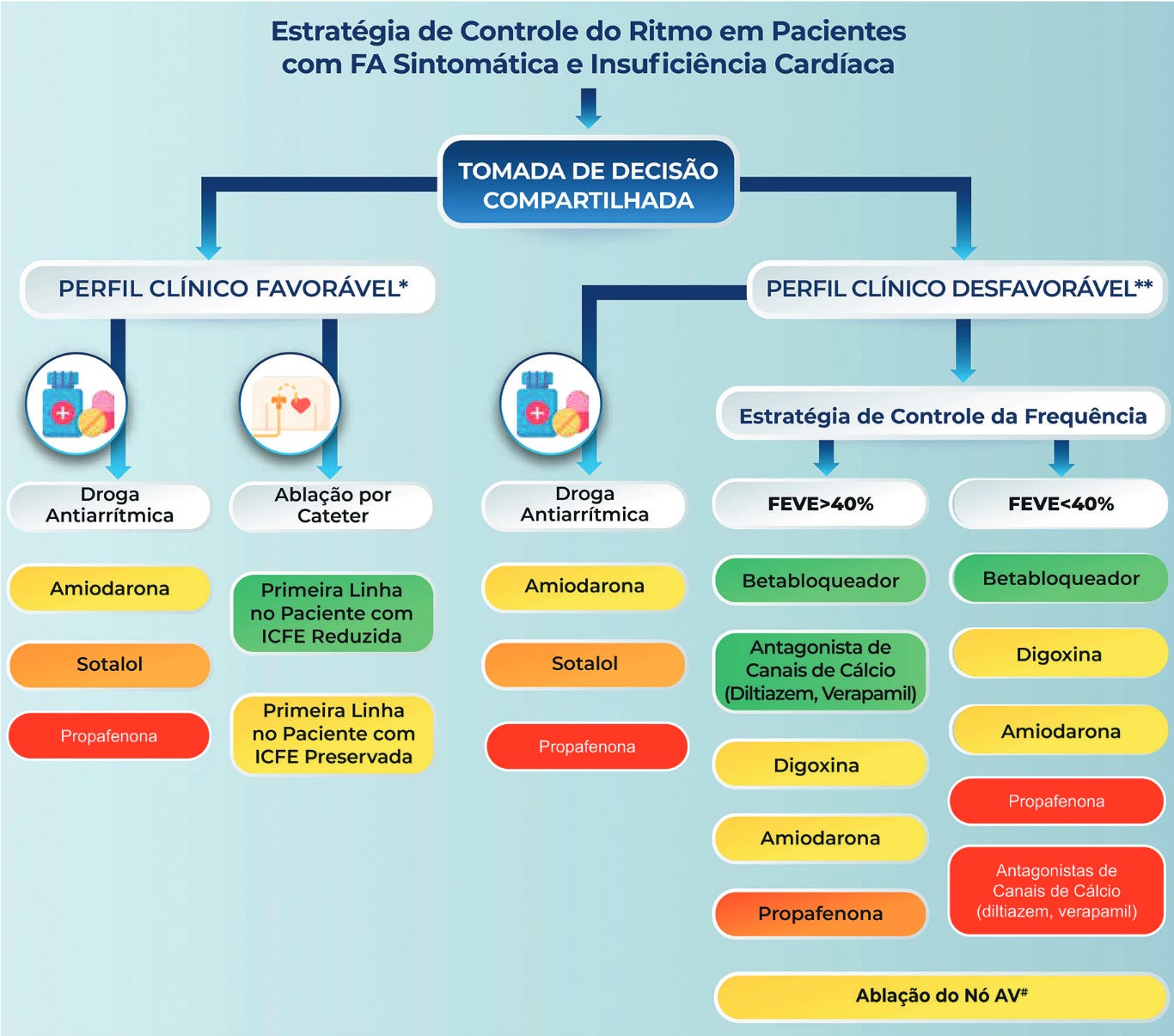

Quando o assunto é manejo, controle de frequência e de ritmo continuam válidos, mas agora o controle de ritmo ganha protagonismo mais cedo, sobretudo em pacientes jovens, sintomáticos ou com insuficiência cardíaca.

Fechando o ciclo, a ablação por cateter assume papel central: não apenas como recurso após falha de antiarrítmicos, mas já como opção inicial em pacientes selecionados, impulsionada por tecnologias mais seguras e eficazes, como a crioablação e a pulsed-field ablation.

A diretriz de Síndrome Coronariana Crônica: novos velhos conceitos

Depois da pressão, do colesterol e da rainha das arritmias, chegamos agora à velha conhecida que nunca sai de cena: a síndrome coronariana crônica (SCC).

Se antes a gente pensava nela só como “angina estável”, hoje a visão é muito mais ampla: um espectro de doença contínua, que alterna períodos silenciosos com agudizações, sempre carregando risco para o paciente (e foi esse o motivo que levou a diretriz a seguir, mais uma vez, a linha dos europeus e optar pelo termo síndrome coronariana crônica).

A nova diretriz traz várias novidades. Primeiro, reconhece a angina sem obstruções coronárias como entidade relevante, especialmente em mulheres e pacientes com disfunção microvascular ou vasoespasmo, tirando de vez o estigma do “exame normal = nada grave”.

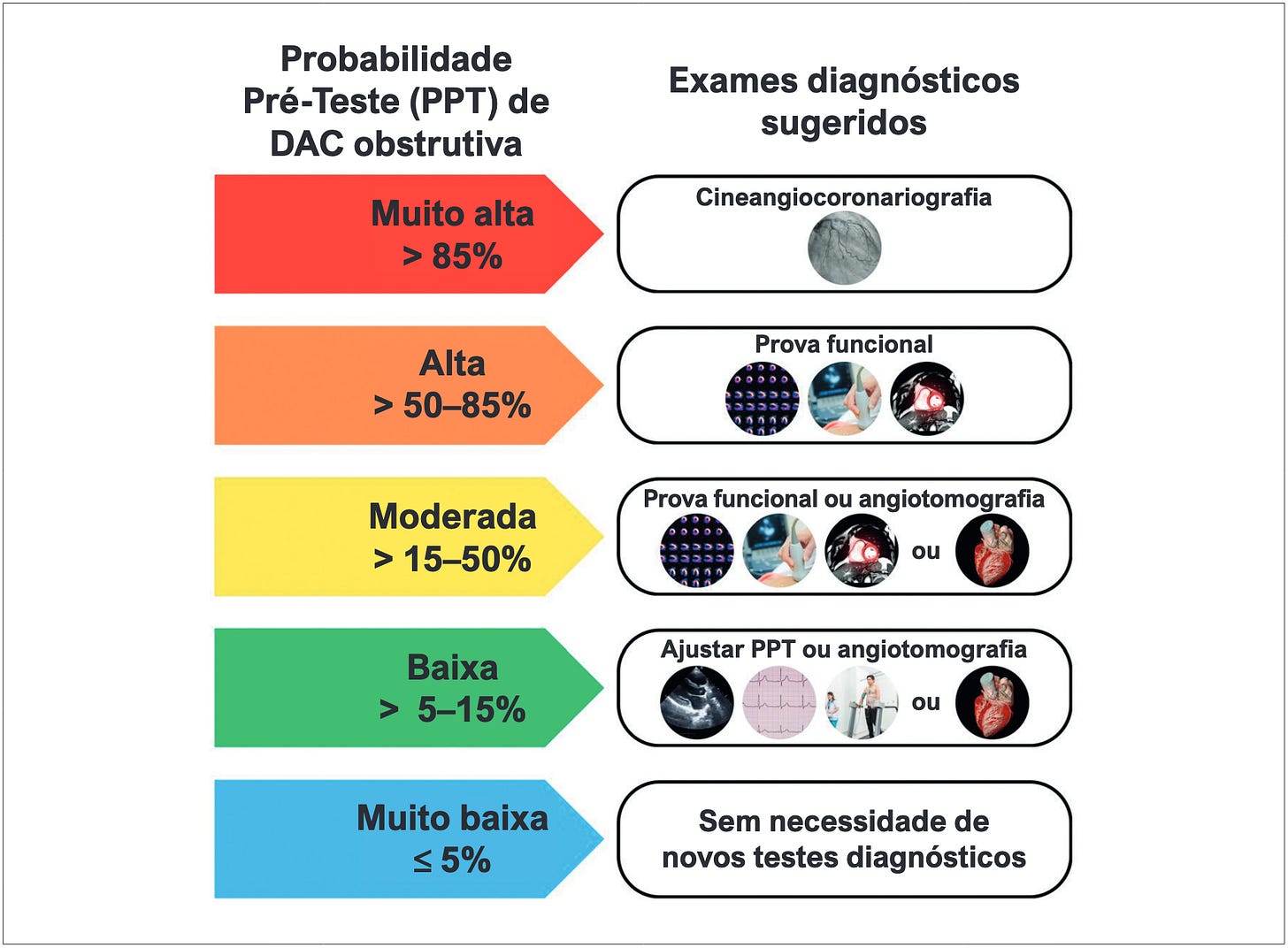

Na avaliação inicial, a probabilidade pré-teste (PPT) foi atualizada, abandonando modelos antigos como Diamond-Forrester e reforçando a necessidade de contextualizar risco clínico e populacional.

A recomendação é que se utilize o modelo de estimativa da PPT com o qual o avaliador esteja mais familiarizado, considerando a limitação de cada um deles e valorizando, também, a percepção pessoal (apesar de totalmente dependente da experiência clínica acumulada), visto que não há uma definição clara de qual é o modelo ideal para avaliação da população brasileira.

O tratamento também mudou de cara. A terapia antitrombótica ficou mais refinada, com ajustes na duração e na escolha entre antiplaquetários e anticoagulantes, especialmente no pós-ICP.

O manejo lipídico se alinha à diretriz de dislipidemias, com estatinas como base, ezetimiba e iPCSK9 como aliados, e a Lp(a) como novo marcador a ser considerado.

Pela primeira vez, a colchicina aparece como adjuvante anti-inflamatório em prevenção secundária.

E o que já virou tendência em outras diretrizes se consolida aqui: iSGLT2 e agonistas de GLP-1 ganham espaço no tratamento de pacientes com SCC e diabetes, mirando além do controle glicêmico, na redução de risco cardiovascular.

Na terapia antianginosa, os betabloqueadores continuam sendo a primeira linha, mas o leque de opções cresceu com ivabradina, ranolazina, trimetazidina e outros, a serem escolhidos conforme o perfil do paciente.

E quando a conversa é invasiva, a palavra-chave é individualização: FFR, iFR e fisiologia coronária estão no centro das decisões de revascularização, junto com escores de complexidade angiográfica.

A diretriz de Dor Torácica: chegamos à era da OCA

Você também vinha meio frustrado com a falta de diretrizes brasileiras atualizadas para a abordagem da SCA na emergência?

Afinal, a última de IAM sem supra era de 2021 e a de IAM com supra… de 2015 (!). Pois é, não estava fácil.

Mas calma: a espera valeu. Chegou um documento completíssimo sobre dor torácica na emergência, com conceitos novos, fluxos claros e muito mais atualizados do que os gringos (sem clubismo, mas em vários pontos a nossa diretriz deixa europeus e americanos parecendo ultrapassados rs).

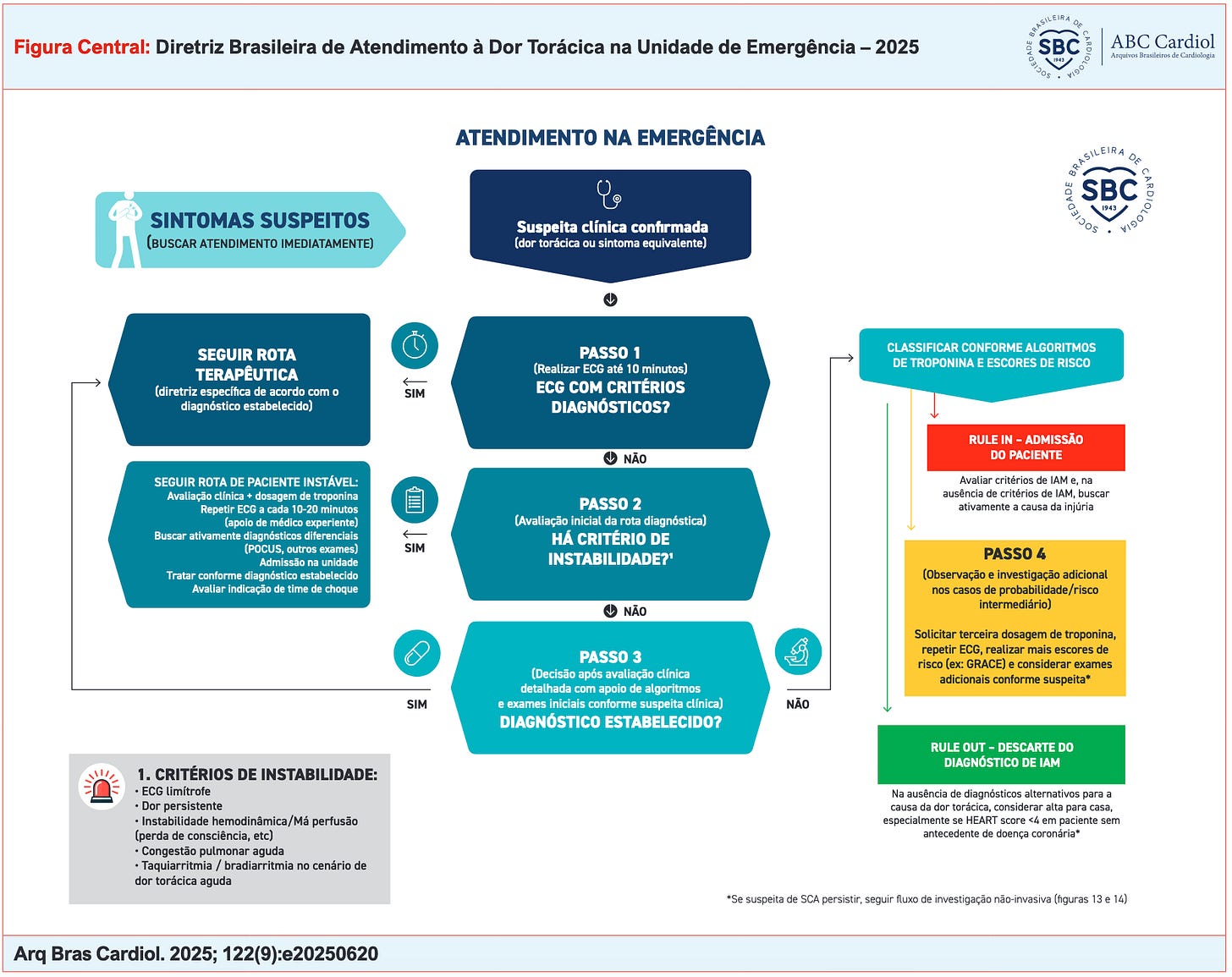

O texto traz definições práticas desde o primeiro contato com o paciente até a decisão de liberar, internar ou indicar exames de imagem. ECG em até 10 minutos vira meta obrigatória, e a análise não se limita ao clássico supra de ST: agora entra no jogo a detecção de padrões de oclusão menos óbvios, valorizando seriados e pedindo ajuda quando a leitura é difícil.

O POCUS ganha papel de destaque como ferramenta complementar, principalmente nos instáveis ou quando pensamos em dissecção de aorta, tamponamento ou até embolia pulmonar.

E para reduzir a subjetividade do “feeling clínico”, a diretriz coloca de vez os escores de risco no centro da decisão — HEART, probabilidade diagnóstica, algoritmos rápidos com troponina ultrassensível em 0-1h ou 0-2h e até o ADD-RS na dissecção de aorta, são agora o padrão.

Na estratificação, os pacientes podem ser liberados com segurança se classificados como “rule-out”, especialmente na ausência de DAC conhecida e HEART <4, enquanto os “rule-in” seguem direto para internação e definição rápida do diagnóstico. Já a famosa zona cinzenta, os de probabilidade intermediária, deve ser avaliada com exames de imagem, escolhidos conforme expertise e histórico do serviço.

Se antes ficávamos com protocolos truncados e conceitos datados, agora temos um guia prático, objetivo e cheio de ferramentas modernas. É um divisor de águas para a rotina da emergência no Brasil.

A diretriz de obesidade

Chegou a hora de encarar de frente um dos grandes motores por trás de todos os problemas descritos acima: a obesidade.

Se antes era tratada quase como um “fator de risco coadjuvante”, agora é reconhecida de forma plena como doença crônica, com impacto direto no risco cardiovascular e na qualidade de vida.

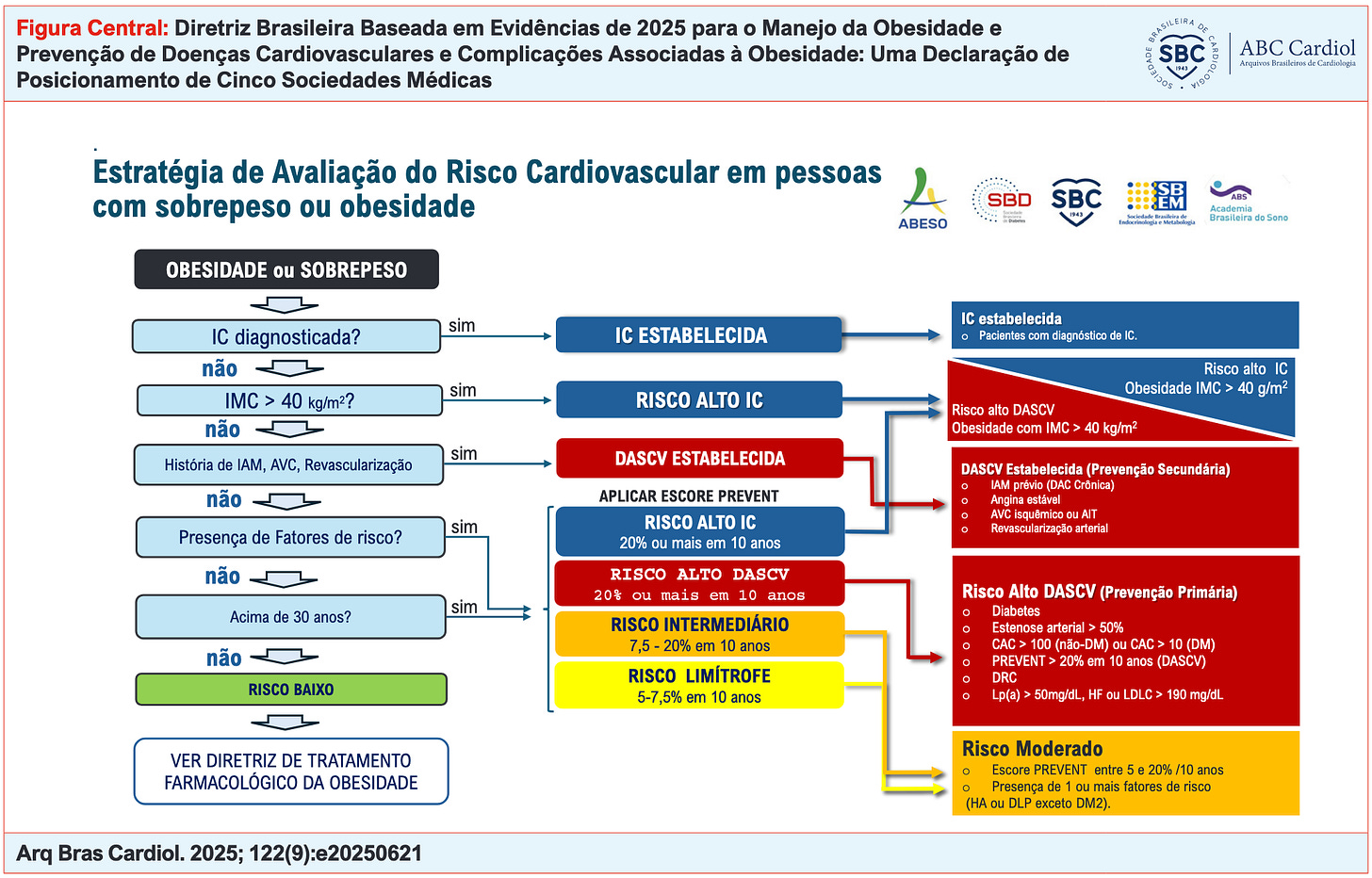

A diretriz começa reforçando a estratificação obrigatória de risco em todo paciente com sobrepeso ou obesidade, usando o escore PREVENT (olha ele aí mais uma vez!), e lembrando que a reclassificação pode ser feita com cálcio coronariano, Lp(a) elevado, DM2 de longa data ou DRC.

Até o rastreamento de insuficiência cardíaca entra no pacote, com BNP/NT-proBNP e imagem ajustados ao IMC.

Quando o assunto é meta, a régua sobe: perder ≥ 5% do peso já ajuda a reduzir fatores de risco como pressão e glicemia, mas a meta de ouro é ≥ 10%, que impacta em desfechos duros (menos eventos CV e até melhora da FA).

O estilo de vida segue sendo a base, mas com uma dose de realismo: programas estruturados e sustentáveis fazem muito mais diferença do que mudanças pontuais. E aqui entram com força os novos protagonistas: GLP-1 e iSGLT2. Essas drogas não só ajudam a perder peso, mas também reduzem eventos cardiovasculares, insuficiência cardíaca e trazem ganhos de qualidade de vida.

A diretriz incentiva inclusive a terapia combinada precoce, unindo farmacoterapia a mudanças intensivas já desde o início em pacientes de alto risco.

A cirurgia bariátrica mantém suas indicações clássicas (IMC ≥ 40 ou ≥ 35 com comorbidades), mas agora também aparece como alternativa em risco cardiovascular extremo e até em IC — claro, com critério e cautela. Além disso, a diretriz dedica capítulos às complicações associadas, como IC (tanto FEP quanto FER), apneia do sono, diabetes e doença renal crônica, trazendo recomendações específicas para cada contexto.

Posicionamento sobre a Saúde Cardiometabólica ao Longo do Ciclo de Vida da Mulher

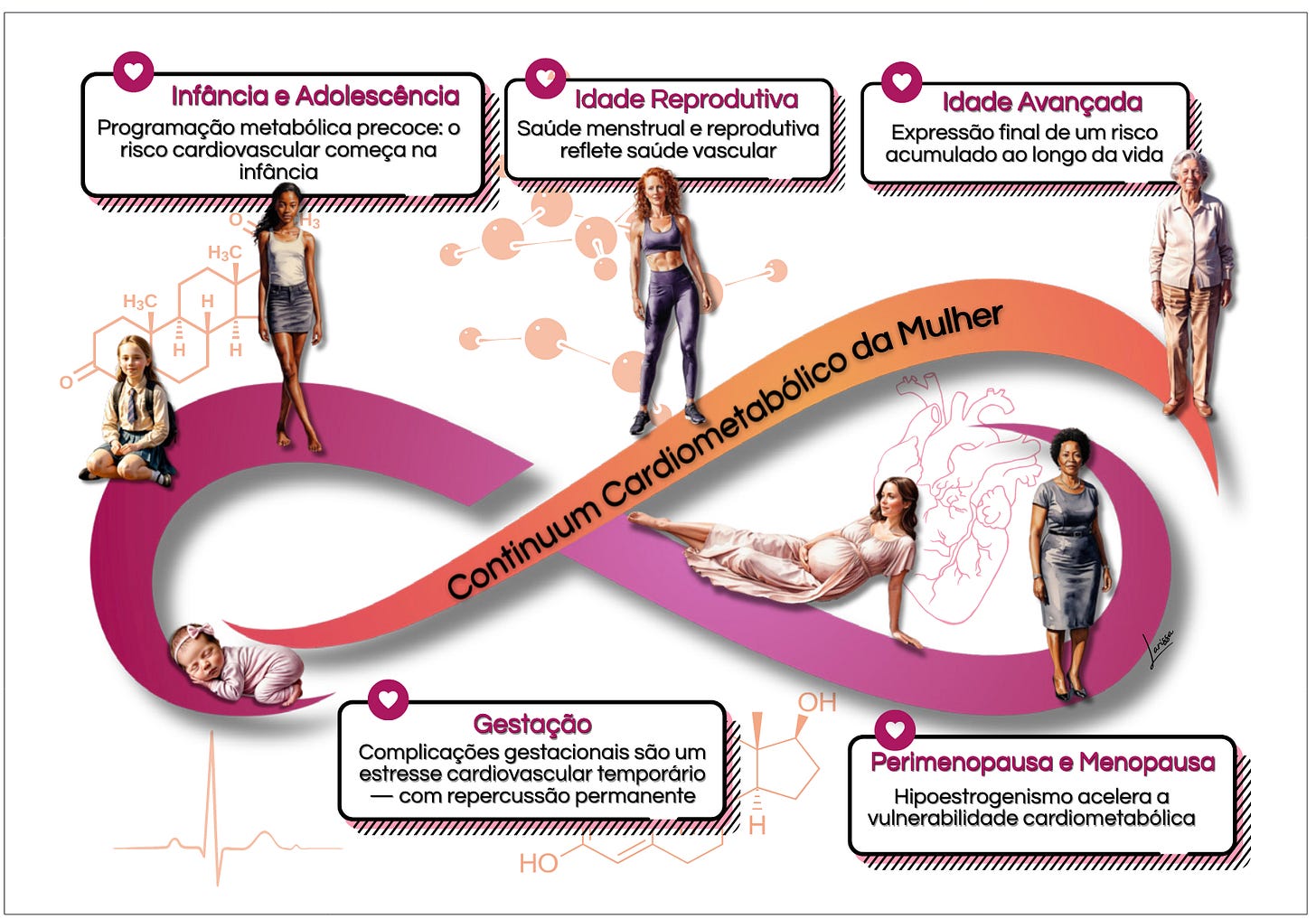

Depois de passar por pressão, colesterol, arritmias, angina, dor no peito e obesidade (ufa!), fechamos o ciclo com um tema que até pouco tempo ficava em segundo plano: a saúde cardiometabólica da mulher ao longo da vida.

A diretriz mostra que o risco começa cedo, já na infância e adolescência, com sinais como obesidade, SOP ou irregularidades menstruais.

Eventos reprodutivos ganham status de “janelas” para o futuro: pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, parto prematuro ou infertilidade não são apenas complicações pontuais, mas marcadores de risco cardiovascular de longo prazo.

Na menopausa, o risco acelera ainda mais, e fatores como sintomas vasomotores e uso de terapia hormonal entram na equação.

A mensagem é clara: é preciso uma visão integrada e multidisciplinar, com prevenção, mudanças de estilo de vida, farmacoterapia moderna (GLP-1, iSGLT2, estatinas, anti-hipertensivos) e até cirurgia bariátrica em casos selecionados.

E um alerta final: apesar de tudo isso, as mulheres ainda são subdiagnosticadas e subtratadas, reforçando a necessidade de rastreamento precoce e cuidado individualizado.

Fique por dentro

🌬️ Aspirando os problemas para debaixo do tapete? A técnica de aspiração percutânea em endocardite direita mostrou alto sucesso técnico (89%) e baixa taxa de complicações no estudo CLEAR-IE. Promissora para casos graves, especialmente em usuários de drogas, mas ainda carece de validação em estudos randomizados.

⚡️ Ah é só uma “arritmiazinha"…Será?! A fibrilação atrial associada a estressores agudos, como infecção ou cirurgia cardíaca, pode não ser tão “reversível” quanto parece. Uma revisão publicada no JACC demonstrou que seus riscos a longo prazo, como AVC e insuficiência cardíaca, se aproximam dos da FA tradicional.

💊 Versão em comprimido também emagrece (e muito)! Em 71 semanas, pacientes com sobrepeso ou obesidade que usaram semaglutida oral 25 mg perderam em média 13,6% do peso corporal, contra 2,2% no grupo placebo. Os resultados reforçam o potencial dessa nova formulação como alternativa eficaz às versões injetáveis.

🧠 Antiplaquetários após trombólise de AVC? Estudo multicêntrico chinês mostra que é segura introdução precoce de antiplaquetários após AVCs pequenos trombolisados, porém não apresentou melhora clínica.

🦴 Fissura de placa e nódulos de cálcio: dois vilões da síndrome coronariana aguda são descritos e elucidados em artigo de revisão do EHJ.

🩸 Nem ocluindo resolve totalmente… Pacientes com FA não valvar que já tiveram AVC isquêmico mesmo em uso de anticoagulante seguem com alto risco de novo AVC após oclusão do apêndice atrial esquerdo, segundo dados do OCEAN-LAAC.